可见,一款游戏固有的系统并不会因技术的发展而发生本质的改变,技术的进步只是给游戏系统带来更强大的表现力。所以仰仗先进技术设计出来的游戏本身并不比过去的古董游戏更具游戏性,甚至会由于玩家对新系统的不适应而导致失败。所以在新世纪的头十年里,但凡沉迷于攀升技术而忽略了游戏本质的游戏,无一不走上了诸如《毁灭战士3》的道路——被自己所掀起的技术狂潮所吞没。我们不能够否认那些技术流游戏对时代的发展所作出的贡献,但也不必因此而盲目崇拜这些徒有空洞的多边形所组成的躯壳。而对于那些连技术革新都熟视无睹而只知道给自己的游戏再增加一套武器增添一个人物等等不思进取的行为,则完全可以极尽我们的鄙视之情。

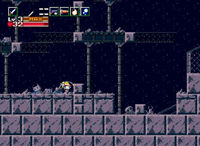

游戏进行中——剧情演绎

如果你到现在依然没有放弃我所介绍的这款游戏,那么我们差不多应该已经熟悉这个游戏的系统,可以把精力投入到越来越丰富的剧情上来了。游戏中后期的剧情就像一个越吹越大的泡泡,让你对隐藏在其中的那片若隐若现的“真实”越来越好奇,却又要小心翼翼地不使泡泡在骤然间爆裂。但是伙伴依然牺牲了,我们杀鸡取卵般地迎来了第一次的结局——原本应该可以更好的。

处理不当,女主角会在此的牺牲

处理不当,女主角会在此的牺牲是的,本作游戏不是单一结局,而是开放性地为玩家准备了多个结局。这种开放性的设计并不新鲜,但问题的关键并不在于结局的多样性,而是我们确确实实地走到了结局这个事实。支持我们走到这里的原始动力其实就是我们身为人类与生俱来的好奇心。正如科幻大师海因莱因所说:“只要树还没有倒,人类这只猴子就会一直往上爬,看到自己所能看到的一切。”好奇心支撑着我们在任何一个有剧情的故事里走到最后,在任何一个有地图的世界的达到100%的探索,甚至在任何一片云彩下面试探一番,看看那里是否藏着铃铛。《洞窟物语》出色的剧情从一开场就注定其能够牢牢地抓住我们的好奇心,直至引导我们走到游戏的最后,甚至留下开放式的剧情让我们重回游戏世界寻找最后的真相。似乎大部分冒险游戏都有这样的一个优点——剧情制胜。

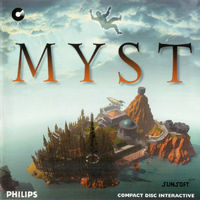

看起来,在游戏的种种要素之中,技术的进步对剧情的影响似乎微乎其微可以忽略不计。当我们阅读《战争与和平》小说的时候显然是不需要什么3D技术和Warscape引擎(《拿破仑 全面战争》的引擎)的。以剧情见长的众多AVG游戏向来对技术的进步无动于衷,无论是日式的《逆转裁判》还是欧美的《神秘岛》(Myst)都并不依靠技术。然而问题是并非只有AVG拥有剧情,从RPG到ACT无不拥有剧情,如果按照剧情党的理论,一切游戏似乎都不存在无法通关的问题了。然而事实并非如此。

回想一下我们最近玩过的游戏,其中有几个将你带到了最后的结局呢?是完美主义的你被某个隐藏要素卡住而忽略了通关吗?是方位感不强的你被令人头痛的种种迷宫挡住去路进退失据了吗?还是简单随意的你由于漏看了某条重要讯息而不知道下面应该干什么了呢?游戏系统上的种种陷阱阻扰了我们跟随剧情前进的步伐,让我们陷入了系统设计失当的泥潭之中无法自拔,最终崩溃。我们不能据此就说是游戏系统喧宾夺主地碾压了游戏剧情从而毁了一款好游戏,撇开剧本本身的优劣不谈,事实上有许多游戏(比如大部分ACT和FPS等等)的剧情才是屈居其次的部分,游戏系统才是玩家关注的重点。只有像AVG、RPG等类型的游戏才能够把主要精力花费在游戏剧本之上而让游戏系统为之服务,但即使如此,面对水平高下不等的游戏玩家,制作方依然是无法面面俱到的。

可见,游戏系统与游戏剧情之间是存在某种矛盾的。技术的进步既可以调和这种矛盾,也完全可能激化这种矛盾。当我们接触一款新的游戏时,我们必须在熟悉游戏系统的基础上才有可能将精力集中到剧情之中,一个蹩脚的“高科技”游戏系统足以掩盖甚至毁掉一个优秀的剧本。而相对地,一个优秀的剧本也受到技术的种种限制,必须作出种种妥协以期适应游戏系统的要求,这种妥协的结果往往就是让游戏复制了一个又一个“勇者拯救世界”或者“魔王毁灭世界”的故事情节。技术的进步为游戏系统开创了全新的可能性,却让游戏系统与剧情越走越远,从而引发技术党与剧情党无尽的争论。我们无法想象由2D变成3D的《洞窟物语》会是一个什么样子?但是3D化的《恶魔城》可以作为一个参考,对于这个全新系统的评价各界褒贬不一,但对我而言3D化之后的恶魔城已经全然变成另一个游戏了。

著名的美式AVG《神秘岛》(Myst)

著名的美式AVG《神秘岛》(Myst) 恶魔城的2D与3D之争

恶魔城的2D与3D之争如今流行的播片电影式游戏互动体验似乎是对这种矛盾的一种处理办法。以《使命召唤》为代表的无数游戏也证明了这种形式的独特优势——那就是最大限度地发挥技术所孕育的画面声效优势来渲染剧情,同时最大限度地去除由技术产生的各种问题对剧情的干扰,让玩家可以在短时间内全身心地投入到游戏营造的气氛之中,达到一种名为沉浸(Immersive)的高峰体验。

客观地说,技术进步首先带来的是画面的进步。而画面的进步理应为游戏的剧情锦上添花才对,《最终幻想ⅩⅢ》和《暴雨》等游戏都是成功的正面案例。然而事实并不如我们想象的那么美好,就像并非每一部小说改编的电影都取得成功一样,拥有优秀画面的游戏也并非无往而不胜,美轮美奂的画面并不能遮掩游戏本身的空洞。一味钻研画面却忽略其他要素的游戏同样钻进了技术所设下的圈套之中——这个圈套很可能是由硬件广商设下的。

最近IGN给“一贯优秀”的动作游戏《忍者龙剑传3》打出了3分的超低评分。在游戏各种华丽流畅的画面特效后面,是游戏蹩脚的视角和操作,虽然这个评分多少有些意气用事的成分,但不难看出,模型再好,多边形再多,场面再大,也无法遮掩内涵的缺失。一款游戏的优劣,和主角多帅、动作多酷、跳的时候是否打个滚翻没有关系。现在很多游戏都喜欢像发面团一样将所有受欢迎的时髦要素糅合到自己的作品里去,结果却只能让自己的游戏成品充斥一个又一个空洞无物的气泡,最终毁了自己。

如果说游戏系统是一款游戏的灵魂,那么剧情便是一款游戏的骨架。但游戏的成败不仅仅取决于其灵魂的柔软程度或者骨架的坚硬程度,而是取决于系统与剧情的结合方式。这两者的结合,无疑是依靠技术来完成的。技术既能让系统与剧情像氢和氧那样结合成柔和无比的水,也完全可以引发一次惊天的核爆毁灭一切。

游戏结束后——复刻还是新作?

不知道读者诸位还记得本文的主角《洞窟物语》吗?如果你已经通关,那么我们就可以在这里总结《洞窟物语》的特点了。它拥有一个不拖泥带水的游戏系统外加一段峰回路转的剧情。在此我们会惊讶地发现,这款游戏似乎完全没有仰仗技术的优势就将我们深深地吸引住了。

但实际上软硬件技术对游戏,尤其是对独立游戏的贡献是巨大的。在如今的年代开发一款如本作这样的2D游戏所需要的成本已经大大地降低了,试想若是时间回到20年前的SFC时代,个人开发同样素质的一款游戏简直是无法想象的一件事情。所以我们有理由相信,当游戏技术再发展30年,届时可能仅凭一己之力也完全可以创作出如《使命召唤》那般素质的独立游戏来了,甚至独立地控制虚拟的人物制作CG电影也不再是空想,诚如在游戏《电影大亨》(The Movies)中所演绎的那样。

技术的发展使得独立游戏的制作人有了越来越多的素材和工具可用。他们通过这些技术工具,将自己心中的游戏系统以一定的形式构建出来。无论是欧美的独立游戏、日式的同人游戏还是如今众多游戏的MOD,无不迸发着璀璨的灵感光辉,这其中的佼佼者,自然会被游戏厂商带到更多玩家的眼前,《洞窟物语》只是其中之一罢了。

实际上《洞窟物语》当时在日本只能以“反响平平”来形容,这主要是由于日本的电脑游戏所占的比重太小,用户面不广导致的。另外一点就是日本同人游戏的主旋律是“萌”,相比之下缺乏萌元素的《洞窟物语》显然算不得成功。

但是与在日本的情况不同,《洞窟物语》在经过欧美玩家英化翻译之后,激起了相当大的反响,剥离了萌元素的《洞窟物语》似乎很合欧美玩家的口味,玩家自发地建立网站,建立游戏资料库,甚至将游戏的背景音乐进行Remix(混音)创作,游戏的影响力日益扩大,商业化也便水到渠成。

洞窟物语的混音工程网站

洞窟物语的混音工程网站《洞窟物语》的胜利是游戏性的胜利。即使在3D游戏大行其道的今天,诸如此类的2D游戏依然有自己的市场优势。比如开发成本低廉,可以通过网络销售数码版本等。而当这些非常适合“杀时间”的小成本游戏与掌机平台相结合的时候,其身为“小游戏”的威力也进一步体现了出来。很多优秀的2D游戏都在掌机平台得以延续,比如《恶魔城》系列、《洛克人》系列等等。就算以3D机能为卖点的PSP,也推出了很多叫好又叫座的2D游戏,比如《逃生大师EXIT》系列、《啪嗒砰》系列,甚至是极度复古的《勇者别嚣张》系列等。

要游戏?还是要技术?

随着游戏技术的发展,离子效果,3D引擎,各种CG技术层出不穷。一时间,游戏的概念迅速扩张,评价游戏优劣的传统价值体系被打破,是否能同屏出现壮观的场面、是否有出色的物理效果、是否能给人身临其境的震撼等等全新的评判标准层出不穷。技术开拓了我们的视野,创造出全新的游戏方式,《德军总部》(Wolfenstein 3D)革命性地让我们用自己的视角控制人物在游戏中前行,开枪杀敌,《侠盗猎车手》让我们全身心地投入了一个虚拟的城市中,《全面战争》系列则让我们指挥千军万马奔赴战场……没有软硬件的进步,就没有如今丰富多彩的游戏模式。技术进步的贡献决不仅仅是局限于声光效果层面的,而是从本质上拓展了游戏的玩法与可能性:由2D到3D,由平面到立体,由单机到网络。这些由技术引领的变革深深地影响着游戏的发展方向。

但是当技术的发展演变为硬件攀比的海啸,当游戏厂商受制于硬件投资商的诱惑,当游戏制作人迷失于光影效果的海市蜃楼之中时,技术对游戏破坏性的一面便呈现了出来,以至于我们最终走到了这么一个浮躁的时代。技术的巨斧不断地砍倒号称经典的参天大树,将这些木材打磨重组创造出全新的模型。但是在此我们却要谨慎地使用“进化”一词,因为被技术的浪潮所吞没的并非全都是过时的腐尸与枯骨,其中也不乏光彩夺目的珍珠与珊瑚。当厂商与玩家都开始迷恋技术力量而忽略了游戏本质的时候,“游戏沙漠”的时代也许就真的离我们不远了。

好在我们还有独立游戏这个小众游戏类型继承古老的游戏基因,也许这其中有些是过时的玩意,有些又仅限于特定的游戏系统之下(如掌机),但这些游戏系统并未因此而失去其本质的游戏性,只要游戏系统本身是具有生命力的,那么无论技术进步到何时,以这些系统为基础的游戏依然会层出不穷——无论是复刻翻新还是推出续作。也许有许多人对如今越来越多的所谓“炒冷饭”感到不齿,但无可否认的是,这些冷饭正是游戏这条巨龙疯狂成长40年来留给我们的最大宝藏,结果有人手握技术之剑试图屠龙封神,其结局可想而知。

技术本身并不会破坏游戏性。剑法出众者自能灵活驾驭技术这把双刃剑斩将杀敌睥睨战场,但稍有不慎者却也会走火入魔大伤元气,一味崇拜新技术以及由此衍生而来的新游戏模式并不能让一款游戏变得比传统形式的游戏更加有趣,而连游戏系统也无心琢磨一心只顾追求画面效果与系统复杂度的行为则更是偏离了游戏的本质,只能说是自掘坟墓的行为。

游戏系统作为游戏的灵魂,决定了构成一款游戏的本质到底是顽石还是珍珠,软硬件技术只是决定对材料的打磨方式而已,是无法将一块顽石打磨成夺目的明珠的,游戏剧情则在最后决定一颗颗的珍珠会以何种形式被组织起来——无论是光彩夺目的珍珠项链还是光芒四射的珍珠宝塔都可谓各有千秋自成一派。当这三种要素被有机地结合起来形成一体的时候,才有可能创造出一款经典的游戏,三种力量是缺一不可的。

声明:新浪网游戏频道登载此文出于传递信息之目的,绝不意味着新浪公司赞同其观点或证实其描述。

相关新闻

- 《梦幻诛仙》Web版末日盛典今日破晓开幕 2012-07-31 15:46:44

- 宅男福利《秦美人》七夜娃娃性感日历放出 2012-07-31 15:43:40

- 走不出的怪圈 好游戏都跳票《新仙剑》中枪 2012-07-31 14:03:40

- 新浪网页游戏精品谈:《弹弹堂》的双核之路 2012-07-31 17:10:42

- 完美网博会将曝光首款Unity3D页游《Touch》 2012-07-31 16:12:34

- 承君此诺守一生《新仙剑》人物志之慕容紫英 2012-07-31 14:13:52

- 《胡莱三国》乔万里:从只剩7元到日进百万 2012-07-31 14:13:52

CGWR:

中国网络游戏排行榜(China Game Weight Rank)是由新浪游戏推出的目前国内最全面、最专业、最公正的最新网络游戏评测排行榜,涵盖2010-2012内所有新游戏,力图为中国游戏玩家打造最值得信赖的新网游推荐平台。

新浪中国网络游戏排行榜是以由新浪游戏专业评测员组成的评测团队为核心,以游戏的画质、类型、风格、题材等游戏特性为依据,对中国(大陆港澳台)、欧美、日韩等地区正在进行测试或正式运营的新网游产品进行评测并打分后产生的权威游戏排行榜。新浪中国网络游戏排行榜将网络游戏从六大项、二十八个小分项与同类游戏进行横向比较,再将该游戏与自身的不同版本进行纵向对比后,由评测中心根据加权平均数得出最后的游戏分数,并以游戏测试及上线时间点为分组,根据每款游戏的CGWS分数在每个季度发布排行榜榜单,实现了排行榜的透明化和实时化,帮助玩家准确、迅速地找到心目中的理想游戏。

评天下游戏、测产品深浅—新浪中国网络游戏排行榜CGWR! http://top.sina.com.cn