大众软件:一个IT现象背后的社会性思考

按照中国老龄事业发展基金会发布的《中国老年人心理需求调查报告》,老年人的心理需求分为生理需求、交往需求、认同需求、自我实现需求,具体表现为恐老怕病的健康需求、希望体现自身价值的工作需求、希望老有所依的依存需求、希望家庭及邻里融洽的和睦需求、厌恶吵闹的安静需求、希望维持家庭地位的支配需求、希望不受歧视的尊重需求,丧偶老人也会有求偶需求。归结为一点,老年人不希望因为退休而被冷落忽视,人际交往适应性和角色转换适应性影响了幸福感的建构。鉴于个人电脑不再是高不可攀,互联网又是一片欣欣向荣的势态,在我们理所当然的想象中,接上宽带的个人电脑可以很好地解决父母的寂寞与空虚的精神困扰。既然它能为我们扩大或维系人际交往,那么对老人也理应如此。但根据2011年1月发布的中国互联网络发展状况统计报告,2010年网民年龄结构中,50-59岁的网民仅占3.9%,60岁及以上的网民仅占1.9%,40-49岁之间的网民却有12.6%。

冰箱洗衣机等传统家用电器一买就能用上六七年,但家用电脑不同,它需要长期追加投入,需要不定时地更新配置,才能应付众多新的软件应用。若是落后的硬件机能严重影响了用户体验,他们就会对电脑避而远之,毕竟除非发生故障,电视不会因为网速而音画不同步,不会因为CPU占用率高而在同一个画面上卡住。如果不是以电脑为生活和工作的必要器具,素有节俭作风的父母大多难以接受电脑的这种消费特性,他们的消费观是物尽其用,能用就行,够用就好,这就使得早先购买的家庭电脑往往成为一种表明现代家具齐全的摆设——即便是现在,还有许多家庭会给电脑配上防尘布罩,而一个经常使用的电器又怎会积灰?

为父母购置电器成为一种“新的传统”。一种情形是从父母的立场考虑实用性和接受程度,为其购置传统家电,我们经常会有类似于张先生的困扰:“父母舍不得让我花钱,总会出现上次回家时我提一句‘下次我买个洗衣机回来’,然后在下次回家前父母就会打电话过来‘我们刚买了个新洗衣机,你就别买了’这种情况。后来我只能通过‘突然袭击’的方式来做到给父亲买数码相机和平板电脑之类的事。”正因如此,第二种情形则是为父母购买他们不会主动购买的电子产品,这确实可以绕过这个慈爱的拒绝理由,但更主要的是如现在深圳广电集团实习的小卢所语,“因为如果我在外地的话,没办法用彩电和冰箱跟他们联系。而且我家有电视可看,有冰箱可用,但是电脑确实慢得连我妈妈都嫌弃。”

我们所面临的网络不是人—机对话,而是人—技术—人(包括他人及自身)的“螺旋盘升的链条”,它是自由而开放的,它可以实现成本低廉的远程通讯,在机器的背后是人的交往。为什么很多老人仍然只看到冷冰冰的机器,而未发现机器与网络背后的人?以电脑终端为窗口,虚拟网络固然能照搬现实中的人际关系,但上手门槛势必影响了这种关系的转移。如果说改变世界的现代电子科技所提供的便利具有最大的普适性,那么首先被照顾的群体必然不是人口结构中的两端,而是领悟力更强的中青年人群。老龄社会将催生极具潜力的“银色市场”,针对这个市场,会有越来越多的厂商开发适于老人使用的电子产品,例如老人手机,大字体、大按键、还能设置多个紧急号码的快捷拨号键,但对于传统电脑,开发商不大可能为了迁就从未使用过电脑的用户改变软件构架,我们的父辈就有很多这样的电脑盲。假如父母连手机的笔画输入法都难以掌握,甚至不识字(文盲率也是我们必须直面的问题),又如何顺利地完成电脑上的人机交互?我们需要用形象的比喻来告诉父母什么叫“剪切”“复制”,他们需要理解操作系统的概念,惯于使用纸笔的父母需要经过长期的练习才能战胜鼠标。

技术的更迭过渡是令人悲伤的,如尼古拉斯在《IT不再重要》中所说,所有的技术革命都是涉及两代人的革命,一种新技术的全部力量和后果,要等经历过它的第二代长大成人并开始将落伍的父母挤到一边时,才会完全释放出来。如果横向的“数字鸿沟”指的是信息技术落后国的“一部分人出于各种原因不能接入最新的或最好的计算机、最可靠的电话服务或最快最方便的网络服务”,那么纵向的“数字鸿沟”就指的是“老一代人出于各种原因不愿意或者接入最新的或最好的计算机、最可靠的电话服务或最快最方便的网络服务”。当老一代去世时,他们将带走对旧技术的最后记忆,而后,人们就只记住新技术。技术的进步就是这样逐步发现的,总是造成一种假象——好像我们今天的进步是理所当然的。

兴趣是最好的老师

“不愿意”的一个原因就是“电脑就是高科技”,学不来所以敬而远之,这不是说笑,在还没有图形界面的早期阶段(那时PC的俗称还是“计算机”),为实现一个简单的功能,用户需要熟记各种操作命令,在那时的大众印象里,电脑使用者无非两种人群,一是身披白大褂、胸前口袋里别着钢笔的科技工作者,二是在欧美影视剧中一出现就犯事的怪咖极客。在多媒体电脑普及之前,电脑的价格高不可攀,操作系统高深莫测,使得不少人将电脑视为高科技仪器敬而远之,这种印象或多或少地延续到现在。2001年末的一项调查显示,我国大中城市的电脑普及率有望达到70%,但上海市2002年的电脑普及率仅达44%。2006年,我国的家庭电脑普及率还只有40.6%。截至2010年12月,我国网民达4.57亿,互联网普及率达34.3%,其中89.2%的网民是在家上网。

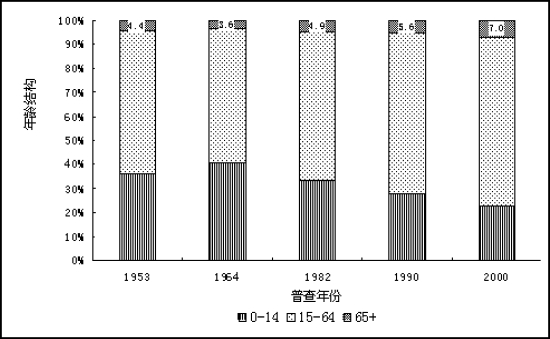

从第五次普查结果看到疾速老龄化的趋势,预测2050年高龄老年人口将超过4亿,老龄化程度将超过30%

从第五次普查结果看到疾速老龄化的趋势,预测2050年高龄老年人口将超过4亿,老龄化程度将超过30%“不愿意”的另一个原因是怕麻烦,无论是谁,如果付出的精力成本低于电脑使用所带来的回报,那么这种学习动力就消减了一半。为什么那时学习五笔输入法的人很多,因为这不仅能赢得旁人的羡慕,甚至还能凭借这项“熟练掌握电脑操作”的工作技能受到重视。从来没有一个关于“老人是否勇于尝试新事物”的统计,不过永远不要低估我们的父母。两代电脑不可同日而语。如果看到一个网络聊天的中学生也能运指如飞的话,他们的恐惧就减少了一半。如果能在电脑上随时观赏有版权许可的网络电视时,他们的兴趣就增加了一倍。如果能感受到实实在在的优越性和便利性时,这种兴趣就能自发地转化成学习能力。“没什么奇趣,就是把步骤一步一步写下来,关键地方配图”,这是很多子女教父母使用电脑的经历和方法。至于文字输入问题,一个便宜的电脑手写板,或者强调易用性的触摸屏平板电脑就可以解决问题。

北京资深媒体人朱先生感叹于父母学习电脑的速度之快,而且“感叹于他们学电脑和我们当年学电脑一样,兴趣也是从玩游戏和看电影培养起来的……奇趣的经历?就是本来妈妈认为学电脑很难,但是真正电脑买回家以后,有爸爸在一旁指导,她的兴趣比谁都大,学起来很快很顺利。”他的同事,“突然袭击”给父母购置电子产品的张先生也是相似的情形:“我的父母对这些‘高科技’并没有什么抗拒心理。父亲很快无师自通地用上了QQ,还加入了一堆探讨红楼梦和唐诗宋词的QQ群,甚至还开通QQ空间写起了博客,而且博客的模板和文字格式就像我刚上网写博客时一样笨拙。坦白说,偷偷窥视父亲在博客上和网友交流还是挺有乐趣的。

和父亲相比,换个手机输入法也需要适应很长一段时间的母亲接受这些的速度比较慢,因为这个,我在给母亲买电脑的时候优先考虑的就是触摸屏功能——光是鼠标的手感,就不是父母这个年龄的电脑初学者能够轻易适应的,实践的结果证明触摸屏果然棒,母亲接受电脑各种应用的速度比适应新的手机输入法快了许多。令我吃惊的是没多久,母亲竟然自己适应了鼠标操作——我和父亲都一直鼓励母亲使用触摸屏的。在不到半年的时间里,母亲也习惯了使用QQ聊天,现在这种联系方式已经完全取代了以前的手机短信。由于网络聊天的锻炼,现在我母亲甚至已经可以熟练操作键盘做到盲打了,空闲时几乎每天都挂在网上和我父亲、我姐聊天。”

我们希望教会父母玩电脑游戏,不仅为娱乐,也为锻炼头脑。

我们希望教会父母玩电脑游戏,不仅为娱乐,也为锻炼头脑。显然,兴趣从来就是最好的老师。小王是湖南大学新闻史在读硕士,他的妈妈“认为一切病毒(包括电脑病毒和现实感冒之类)都是玩游戏带来的”,这位极度反感他玩游戏的母亲在小王教她使用QQ的时候却自行学会了“偷菜”。

教父母上网的初衷

在ATM还未普及的时候,我们的爷爷奶奶宁愿拿着存折到柜台前去办理储蓄业务,也不大愿意选择更快捷的自动存取款机。正如前文所言,新的科技并不以居于年龄层两端的人群为最低设计标准,试错风险会影响我们生活方式的选择,最安全可靠的就是与人交流,最保险的就是沿用已经习惯的旧技术。当然,新科技也可能是令人欢乐的、平易近人的,不过主要是“令人欢乐”的“高科技娱乐”,正如教会父亲在iPad上玩“愤怒的小鸟”的谭先生所说,“这只是陪他们打扑克、打麻将的另一种变换”。这样就回到了问题的出发点。我们为什么希望父母使用电脑?

我们希望教会父母玩电脑游戏,不仅为娱乐,也为锻炼头脑。

我们希望教会父母玩电脑游戏,不仅为娱乐,也为锻炼头脑。我们教父母使用电脑上网,是希望他们通过学会一种新的获知时讯的手段。时讯是谈资,谈资是兴趣,兴趣是市场,所谓信息经济就是这么来的。以前是有报天天读,但由于出版周期所限,杂志和报纸显然无法及时地描述这个世界,对世界的理解越来越依赖于电脑这个多媒体终端。为了掌握当下新闻,我们不在网上,就在去上网的路上。但是我们往往被信息所累,我们的思维方式被超链接的浅阅读方式所改变。在《娱乐至死》的书评《1984年的政治: 这就是娱乐》里,特伦斯?莫兰认为,在一个本身结构就是偏向图像和片断的媒介里,我们注定要丧失历史的视角。作为一种文化退行,这是将人们往象形时代倒推。神经科学家发现,网上阅读从硬件层面改变了人的大脑。网上冲浪可以增进做决策和解决问题的能力,这对老年人保持头脑年轻有好处,但坏处则是牺牲了深度理解。这真的是父母想要的吗?

还有一种论调认为,退休后的父母属于世界的观察者而不再是改造者,“世界曾是他们的,现在是我们的”。既然不再是社会建设的主力军,不再是世界秩序的支配者,他们就不太会关心与自身和儿女的利益以外的资讯,不会有“世界又平又快又挤”的感受,用在北京某杂志社见习的小余的母亲的话来说,“梁什么离婚跟我有什么关系?”由此的推论还有,利比亚局势跟父母有什么关系?北京房屋限购令跟父母有什么关系?这个,可能还真有点关系。所以我们教父母使用电脑上网,是希望他们通过获知时讯,以更新既有的世界观与价值观,消弭两代人之间的代际冲突。正如舒茨(Alfred Schutz)的现象学社会学所指出的,在生活世界中,情境的构成、获取和运用知识,库存知识与具体情境之间的联系都影响到代沟的形成。时代在变,社会转型使得二三十年前的许多思想意识、行为取向、生活方式等等,不再适用于强调契约法理、主张个体独立的现代社会,我们希望父母理解比家长制更现代的权利平等的理念,理解一些貌似离经叛道的冒险行为。

家庭结构小型化使得老人“空巢”率逐年增加

家庭结构小型化使得老人“空巢”率逐年增加当然不是说父母就是“保守封建”的代名词,大多数家长足够开明,不过在我们的眼里,父母仍然代表着威权,所以很少有人能靠近到与父母“像挚友一样交流”。代沟虽然有,但也不至于尖锐到无法调和,普遍的情况是如蔡先生一样,“存在代沟,但沟通基本通畅”,他认为原因是“辈分等级的障碍,共同话题较为匮乏,接触的信息量不同等等”。如舒茨所说,每个参与者都彼此察觉, 并抱着“热情与同情”的态度参与他人的生活,我们才能在一个特定的时刻处于共同的意识流中,共同经历意义的构成过程。根据这番拗口的理论,熟悉电脑操作,学会上网冲浪,或许是父母与我们构成共同经历、达到相互理解、至少可以制造更多共同话题的一种路径。但这也只是一种尝试,而不是充分条件,因为“一家人的可贵之处就在于就算没有共同话题也能和睦相处”。张先生在“度过青春期战胜中二病后,就一直能和父母无所顾忌地交流”。

经济学家、耶鲁大学终身教授陈志武与女儿谈商业模式

经济学家、耶鲁大学终身教授陈志武与女儿谈商业模式“有时候宁愿跟朋友闲逛,也不想陪我妈妈散步,觉得没什么共同话题吧,也不想老被问东问西。障碍的话,我的性格是一部分,比如说到某些问题我会觉得被说中心事而不好意思,或者不耐烦。”然而在远程的文字聊天上,小卢向父母吐露心声的胆量更大一些,所以我们教父母使用电脑上网,也是希望与他们更方便和顾忌更少地交流。

人的消费不是随机组合的,偏好和价值观也不是独立散布的,消费行为和驱动它的偏好乃至价值观,被组合在所谓生活方式的稳定结构之中,这些生活方式乃是人群经由模仿和协同而达致的“聚点”,而显然父母那一辈人的“聚点”也并不会轻易地因为我们的指导推荐而重整。在长沙市某广告公司新入职的白同学认为他的父母“经不起‘新’的折腾,赶不上‘新’的步伐”,与其将自己的喜好强加于父母,不如让父母顺其自然地回归“看书、下棋、打太极等养生活动、垂钓、研究茶艺、养鸟、斗蛐蛐等等”典型退休老人的娱乐活动,而很多人的父母不会去主动接触电脑,“因为他们所习惯的传统生活中没有这些也照样能过日子,而且舍不得为这些‘传统生活之外的多余存在’花钱”。

微博成了童正维与儿女们保持联系沟通的渠道

微博成了童正维与儿女们保持联系沟通的渠道压力山大的我们偶尔会怀念除了写作业什么压力都是浮云的童年,也偶尔会羡慕同样乐得清闲的老年。小时候我们将忙碌的父母视为建设祖国的英雄与劳动的楷模,当他们的身影更多地出现在家中时,这种偶像崇拜会不会一点点地崩塌?我们当然希望离开单位的父母幸福自在,但正如开设哈佛“幸福课”的塔尔教授说的那样,“幸福应该是快乐与意义的结合,一个幸福的人,必须有一个明确的、可以带来快乐和意义的目标”,我们唯恐父母因为突然松弛而失落,找不到退休生活的乐趣,毕竟并不是每个中国人都深知生活的况味,并且,与垂钓、斗蛐蛐紧密相连的乡土、街坊、大院也濒临瓦解。我们希望教会父母上网来排遣寂寞,随时能看到身在外地的儿女的面孔;我们希望教会父母玩我们喜欢玩的电脑游戏来填补空虚,找不到玩伴时也能和电脑来上几局。在北京电力公司上班的小谢就经常和父亲对战《红色警戒3》,他喜好早期压制,父亲擅长持久作战。我们曾在去年3月上的杂志里问:以后你会不会和你儿女玩游戏?我们这次的问题是:现在你会不会教你父母玩游戏?

相关链接

-

更多关于 大众软件 的新闻